知行合一 双元育人

园林技术专业积极探索校企双元主体育人模式。经过三年多的研究、探索和实践,形成了具有中职园林特点、企业文化和育人精神、校企共建共享的人才培养培训模式,并在实际运用中取得显著成效。

一、主要内容和做法

(一)创新人才培养培训模式

校企双方共同分析中职生成长规律、人才培养规律、可持续发展需求,以及园林行业特点,提炼“校企双主体、能力三递进”的人才培养模式、“园林国手13417”人才培训模式、“企校双师制、工学一体化”学徒制模式。

1.“校企双主体、能力三递进”人才培养模式

学校与企业在学生培养的全过程中,共同参与、深度融合、共担责任,成为各发展阶段承担角色和任务各有侧重的双主体,按照“职业认知能力—职业专项能力—职业综合能力”实施递进式培养,携手实现人才培养目标。

“校企双主体 能力三递进”人才培养模式

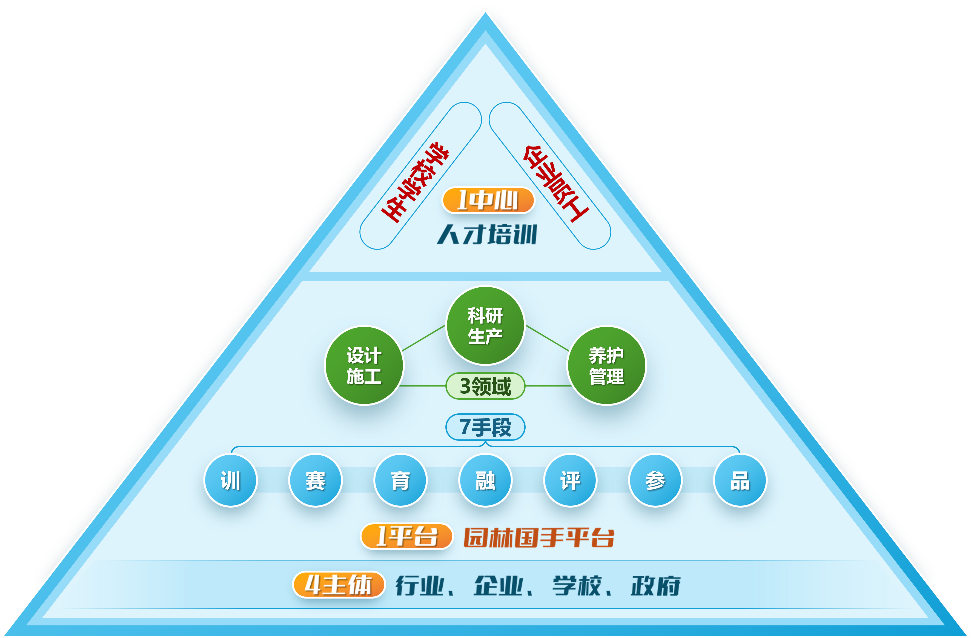

2.“园林国手13417”人才培训模式

以为国家培养可持续高质量行业人才为中心,覆盖设计施工、科研生产、养护管理3个领域,将管理、育人、用人及人才保障4类单位相结合,打造1个园林人才培育的新平台,以“训、赛、育、融、评、参、品”7大体系为手段,在全行业内推广全员参与的综合性、复合型人才培训新模式。

“园林国手13417”人才培训模式

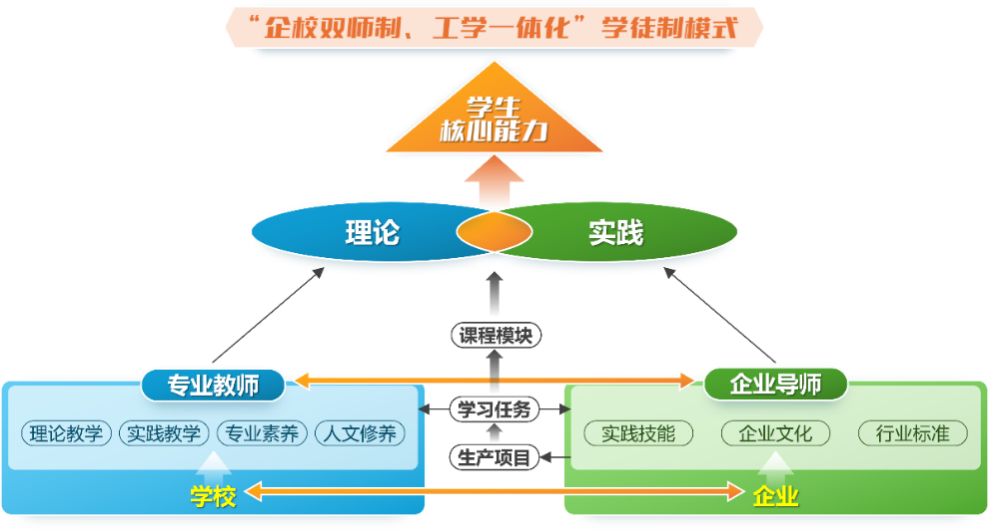

3.“企校双师制、工学一体化”学徒制模式

企业导师与学校教师组成一个教学团队,根据教学需要在学校和企业变换教学场地和环境,共同开展双师教学。将学习任务融于企业真实工作中,充分发挥企业主体作用,实现工学交替、真岗环境、实岗锻炼,双方优化教学资源配置,共同开展教学。

“企校双师制、工学一体化”学徒制模式

(二)修订人才培养方案,构建产教融合应用型课程体系

根据园林行业企业和毕业生调研,提炼园林技术专业面向的四大职业岗位群和8个主要岗位,提炼11个典型工作任务,并对典型工作任务及工作内容对应的PGSD能力逐条分析,确定园林技术专业中职生培养目标和培养规格。根据PGSD能力分析,转化开发6门专业基础课、6门专业核心课、4门综合应用课、13门专业选修课、1门顶岗实习课。最后将PGSD能力一一对应到各门课程中,从而明确各门课程的岗位能力需求,真正实现岗课融通。

(三)开展课程建设,开发数字化智能资源

根据人才培养规格和课程要求,编制符合园林技术专业中职生知识、能力和思政教育三方面要求的课程标准。分层次开发数字化智能资源:开发虚拟仿真、增强现实、微课视频动画等基本软件资源;安装全自动纸钵生产流水线、全自动播种机流水线等智能设备,升级智能温室功能,以满足植物智能化繁育和生产的教学需要;全面打造智慧教室,实现课程内容的动态更新与个性化学习、教学资源多元化和共享、教学互动的即时反馈、调整与评价。

(四)打造实训基地和技术技能平台

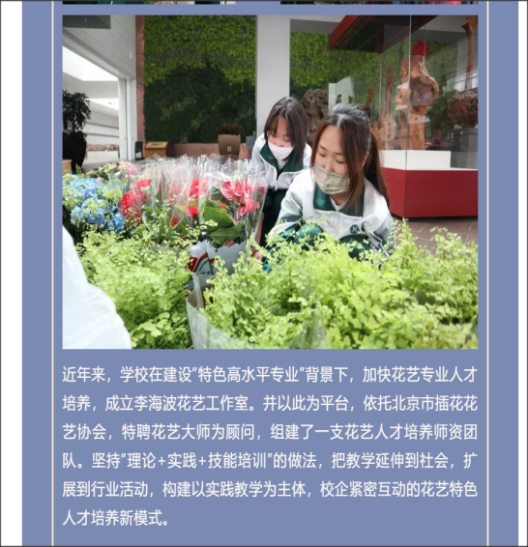

为了有效实施人才培养培训模式,校企双方共同建造了园林庭园营造、园林绿地养护、园林苗木繁育、园林文化体验四类实训基地,以及园林生产研发创新中心、“园林国手”技术技能平台、李海波花艺大师工作室3个技术技能平台。面向企业,搭建技术技能服务和研发平台;面向教师,搭建技术技能积累和实践平台;面向学生,搭建技术技能学习和创新平台。

二、实施人才培养培训模式

(一)开展课堂革命,探索教法和教学模式改革

1.将课堂由室内转移到室外,探索岗位教学

将《绿化种植施工》、《园林庭园施工》、《园林植物养护技术》等专业课程的课堂转移到企业真实的工作岗位、技术技能平台或研发基地,按照岗位的需要,直接参与真实的施工项目,按照施工工序、操作规范进行操作,既学习了相关的知识也掌握了技能,同时也进行了劳动教育。

2.探索“双导师、模块化”教学改革

创新“双导师、模块化”教学组织形式,由学校教师与企业导师共同开展模块化教学。校企双方组建“双导师”团队,双方就师资队伍、组织管理、各自职责、制度和协议等内容进行充分协商,形成“双导师”教学的动态调整机制。根据真实岗位的工作内容,将课程内容进行优化整合、模块化处理,一门课程可以由多名教师分模块完成教学,每个模块可以由校企“双导师”通过优化教学资源配置来共同完成。“双导师、模块化”有效促进课堂革命向纵深发展。

(二)利用技术技能平台开展教学,培养复合型人才

以园林景观设计与施工、园林微景观设计与制作、艺术插花、植物嫁接等技术技能竞赛为出发点,将园林知识技能系统性的整合起来,“以赛促学、以赛促教”,既培养技术能手又激发学习兴趣。

发挥“李海波花艺工作室”团队成员的技能专长和行业资源优势,开展教学、讲座、比赛辅导和行业活动等,为学生职业发展奠定坚实基础。

在“园林生产研发创新中心”,整合北京绿京华生态园林有限公司和学校科研的优势,攻关克难,解决企业生产中的难题,助力企业发展。同时将研究成果直接应用于教学,促进人才培养。