绿京华园林工程师学院

创新园林特色人才培养模式 实施高水平人才培养举措

经过三年多的探索、研究与实践,绿京华园林工程师学院形成了具有中职园林特点、体现企业文化和育人精神的人才培养培训模式和学徒制模式,并围绕模式的实施创新一系列人才培养举措。

一、创新人才培养培训模式

校企双方共同分析中职生成长规律、人才培养规律、可持续发展需求,以及园林行业特点,提炼“校企双主体、能力三递进”的人才培养模式、“园林国手13417”人才培训模式、“企校双师制、工学一体化”学徒制模式。

(一)“校企双主体、能力三递进”人才培养模式

学校与企业在学生培养的全过程中,共同参与、深度融合、共担责任,成为各发展阶段承担角色和任务各有侧重的双主体,按照“职业认知能力—职业专项能力—职业综合能力”实施递进式培养,携手实现人才培养目标。

“校企双主体 能力三递进”人才培养模式

(二)“园林国手13417”人才培训模式

以为国家培养可持续高质量行业人才为中心,覆盖设计施工、科研生产、养护管理3个领域,将管理、育人、用人及人才保障4类单位相结合,打造1个园林人才培育的新平台,以“训、赛、育、融、评、参、品”7大体系为手段,在全行业内推广全员参与的综合性、复合型人才培训新模式。

“园林国手13417”人才培训模式

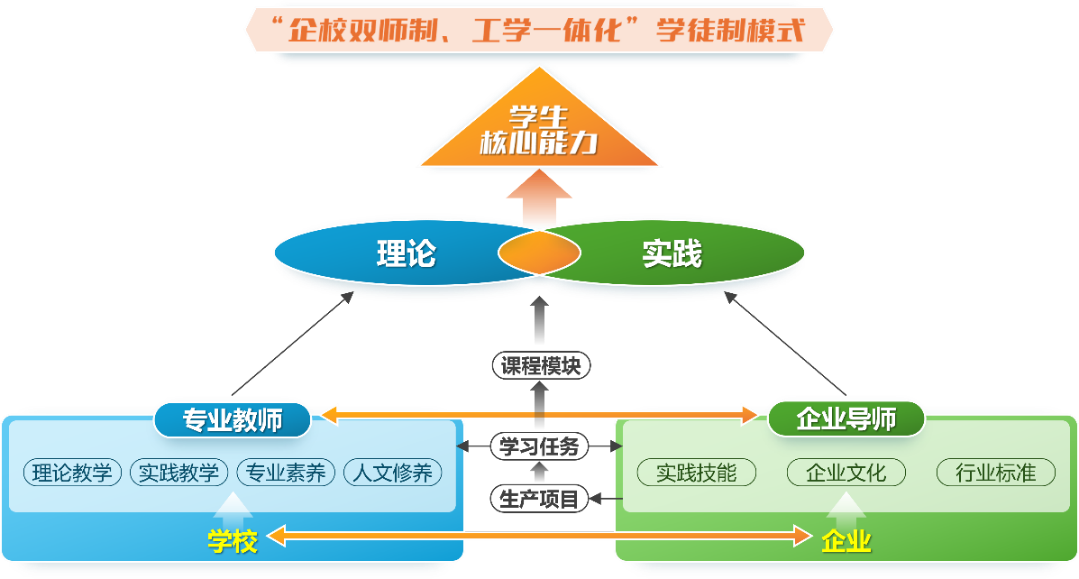

(三)“企校双师制、工学一体化”学徒制模式

企业导师与学校教师组成一个教学团队,根据教学需要在学校和企业变换教学场地和环境,共同开展双师教学。将学习任务融于企业真实工作中,充分发挥企业主体作用,实现工学交替、真岗环境、实岗锻炼,双方优化教学资源配置,共同开展教学。

“企校双师制、工学一体化”学徒制模式

二、实施高水平人才培养举措

(一)重新定位人才培养目标 契合首都绿化人才需求

通过对园林行业、企业、院校、学生、行业发展、技能大赛、相关证书等开展调研,得出如下调研结果:一,园林是生态文明的重要组成部分,作为城市更新中的一部分,相关行业人才需求正稳步增加。二,城市建设提质增速与从业者老龄化下,中职园林人才需求大幅增加。三,中职毕业生匹配的园林行业人才需求以一线施工人才为主。四,技术更迭与行业演进下劳动力素质面临新要求。

根据调研结果分析,得出如下结论:明晰定位—制定阶段性培养目标,聚焦培养应用型人才;弥合断层—校企合作与产教融合,推动人才供给侧结构性改革;优化路径—调整人才培养模式,教材、教师与教法三位一体。通过以上分析,重新定位了与首都园林绿化建设人才需求相契合的园林技术专业高素质技术技能人才培养目标。

(二)重构产教融合课程体系 对接园林行业岗位标准

重构“岗位工作过程为基础,职业能力、职业素养为核心,产教学一体化”产教融合应用型课程体系。根据调研,提炼园林技术专业面向的四大职业岗位群和8个主要岗位,提炼11个典型工作任务,并对典型工作任务及工作内容对应的PGSD能力逐条分析,转化开发6门专业基础课、6门专业核心课、4门综合应用课、13门专业选修课、1门顶岗实习课。最后将PGSD能力一一对应到各门课程中,从而明确各门课程的岗位能力需求,真正实现岗课融通。

产教融合应用型课程体系

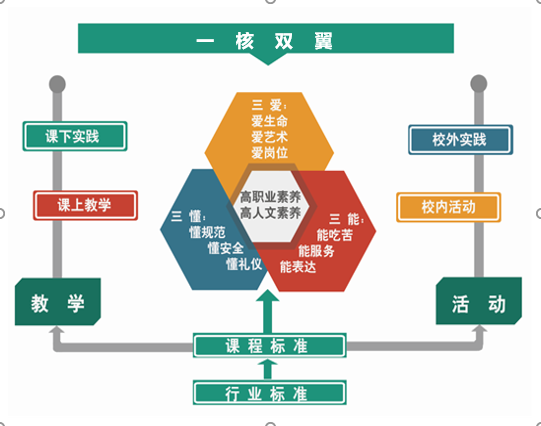

(三)创新课程思政培养模式 培养五育并举优秀人才

提炼与园林职业相关的课程思政元素,并通过课标与行标、学习过程与工作过程、校内与校外三对接,进一步明确体现园林特色的课程思政培养目标:爱生命、爱岗位、爱艺术,懂规范、懂安全、懂礼仪,能吃苦、能服务、能表达。通过学习轴,在课上教学和课下训练中融入职业素养教育,促进学生综合职业能力的培养;通过实践轴,在活动中促进学生多元发展。运用“一核双轴三对接”课程思政模式,对学生从德、智、体、美、劳五方面进行全方位、全过程的思政教育。

“一核双翼三对接”课程思政培养模式

(四)推广双导师模块化教学 促进课堂革命内涵发展

创新“双导师、模块化”教学组织形式,由学校教师与企业导师共同开展模块化教学。校企双方组建“双导师”团队,双方就师资队伍、组织管理、各自职责、制度和协议等内容进行充分协商,形成“双导师”教学的动态调整机制。根据真实岗位的工作内容,将课程内容进行优化整合、模块化处理,一门课程可以由多名教师分模块完成教学,每个模块可以由校企“双导师”通过优化教学资源配置来共同完成。“双导师、模块化”有效促进课堂革命向纵深发展。

(五)加快数字智能资源建设 服务专业建设教学改革

分层次加快数字化智能资源建设,从而全方位升级专业建设、力促教学改革。开发虚拟仿真、增强现实、微课视频动画等基本软件资源。安装VGM智慧种植系统、物联网智能控制系统、全自动纸钵生产流水线、全自动播种机流水线等智能设备,升级智能温室功能,以满足植物智能化繁育和生产的教学需要。全面打造智慧教室,配套终端系统、多屏互动、移动终端与分组教学协作系统、智能蓝牙扩声系统等,从而为教学、教研、教学比赛等提供高仿真虚拟环境实践平台,实现课程内容的动态更新与个性化学习、教学资源多元化和共享、教学互动的即时反馈、调整与评价。